USDステーブルコインは、現行の法定通貨システムにどのような変革をもたらし、国家体制の構造をどのように再定義していくのでしょうか。

原題再掲:「『GENIUS法』と新・東インド会社──ドル・ステーブルコインは現行法定通貨システムと近代国家体制にいかに挑むか」

I. 歴史の亡霊:デジタル時代の東インド会社の再来

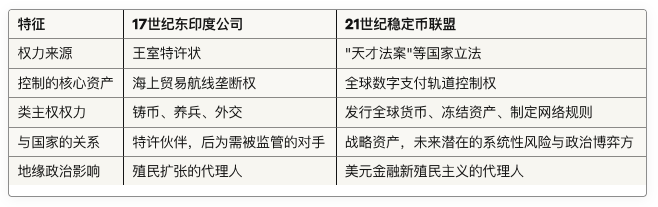

歴史は全く同じ形で繰り返されなくとも、確かに韻を踏むものだ。トランプ前大統領が『GENIUS法』に歓喜のサインをしたその瞬間に私の脳裏によぎったのは、単なる新法の登場ではなく、17〜18世紀に国家から主権的権限を付与された巨大商業体──オランダ東インド会社(VOC)、イギリス東インド会社(EIC)──が台頭した歴史の残響だった。

表面上、この法案は金融規制の技術的修正に見える。しかし、その内実は「21世紀の新・東インド会社」に対する特許状であり、グローバルな権力秩序の大転換を予見させる。

1a. 権力秩序の特許状

約400年前、オランダ東インド会社(VOC)とイギリス東インド会社(EIC)は、もはやただの商人ではなかった。国家から付与された権限を背景に、商人・軍人・外交官・植民者としての多面的な顔を持ち、VOCは独自の軍隊を持ち、通貨発行や条約締結、戦争実施すら可能だった。エリザベス1世の勅許はEICにインドでの独占交易権、軍事・行政権限を与えていた。これらは単にモノを運ぶだけでなく、グローバル化初期の「血管」である海上交易路そのものを形作った、世界初の本格的多国籍企業である。

現代では、『GENIUS法』がステーブルコイン発行体という新たな権力集団に、法的・制度的な正統性を憲章として与える。表向きは準備資産や資産証明などを義務付けリスク低減・基準順守を謳うが、実際にはCircle(USDC)、Tether(遵法の場合)やApple、Google、Meta、Xといった数十億ユーザーを持つビッグテック含む、「公認」されたごく限られた発行体を選抜し、米国金融戦略の屋台骨へと組み込む。彼らは暗号資産のアナーキストではなく、国家公認のグローバル金融基盤事業者として、現代のデジタルトレードルート=ボーダレスかつ24時間稼働する金融インフラを担う。

1b. 貿易ルートから金融レールへ

当時の東インド会社は、物理的な貿易独占により力を築き、武装艦隊や要塞で香辛料、茶、阿片取引の利権を守った。現代の「デジタル東インド会社」はグローバル価値移転の基盤=金融レールを制することで権力を持つ。米国規制下のドル建てステーブルコインが国際送金、DeFiレンディング、RWA取引の主流となれば、その発行体が金融システムのルールを握る。「誰とつなぐか」「アドレスを凍結・制限できるか」「遵守基準を定める」——こうした物理独占よりも遥かに根深い、見えない形の権力である。

1c. 国家と企業の曖昧な共生・対立

東インド会社の歴史は、国家との関係性が絶えず変化する物語だ。初期は国家の重商主義政策や地政学的対立のエージェントだったが、利益追求によって独立した権力中枢へと変貌。EICはプラッシーの戦いを始め、阿片取引を媒介し、英国政府をたびたび外交・軍事の泥沼に引き込んだ。やがて行き過ぎや経営破綻で財政危機に陥り、英国政府がティー法・ピット・インディア法で規制を強化。1858年インド大反乱後はEICの行政権は王室に移譲された。

この歴史は、ステーブルコイン発行体と米政府の将来像を暗示する。現在、それらはドル覇権堅持・人民元デジタル対抗の要とみなされているが、規模が大きくなり「潰せない存在」となれば、企業とその株主の利益は米政府の政策目標と必ずしも一致しなくなる。

ドル体制における民間部門の比重増大に伴い、国家主権との衝突は避け難い。さらなる規制や「ステーブルコイン法2.0」といった新たな制度整備が進むだろう。

以下の表が、こうした過去と現代の権力構造の驚くべき共通性を示している。

歴史の亡霊は再び甦る。『GENIUS法』によって、米国はテクノロジー革新の名を借り、ブロックチェーンという錫杖を振りながらも、結局はグローバル企業vs国家という「帝国の古い方程式」を現代に再現しようとしている。

II. 世界通貨の津波:ドル化、超デフレと非ドル中央銀行の終焉

『GENIUS法』は企業権力の新秩序を生むだけでなく、グローバル金融に巨大津波を引き起こしている。その発端は1971年のブレトン・ウッズ体制崩壊──規制の枷が外れ、ドル・ステーブルコインによる世界的な席巻が始まった瞬間にある。主権信用が弱い国々では、「政府が自国通貨を採るか古典的なドルを選ぶか」より、「崩壊寸前の自国通貨か、摩擦ゼロのデジタルドルか」を個人がリアルタイムで選択する時代になる。その結果、超ドル化の大波が通貨主権を脆弱化し、脆弱諸国にデフレ圧力をもたらす。

2a. ブレトン・ウッズ体制の残影

ステーブルコインの破壊力を理解するには、ブレトン・ウッズ体制崩壊を振り返る必要がある。ドルは金に、他通貨はドルに固定されていたが、この仕組みは「トリフィンのジレンマ」により自己崩壊した。基軸通貨ドルは世界経済を支えるため貿易赤字を拡大せざるを得なかったが、それが金との兌換性への信用を失墜させた。ニクソンが1971年に金との交換停止を宣言し制度は崩壊した。

ドルの「死」は再生でもあった。ジャマイカ体制下、ドルは完全な不換紙幣となり、FRBはアメリカ財政(例:ベトナム戦争)とグローバル流動性の両方に応じ、ネットワーク効果によるドル覇権が確立された。米国法の裏付けで発行されるステーブルコインは、そのポスト・ブレトンウッズの集大成であり、政府・銀行を超えてスマートフォン一つで世界中にドル流通網を張り巡らせる。

2b. 超ドル化の到来

アルゼンチンやトルコなどインフレと不安定が続く国では、市民は既にドル化で資産を守っている。従来のドル化は銀行口座や資本規制、現金の持ち運びリスクが付きまとったが、ステーブルコインはそれを一掃した。スマートフォンさえあれば、誰でも瞬時かつほぼノーコストで下落する自国通貨をドル連動トークンに換えられる。

ベトナムや中東、香港、日本、韓国では「USDTショップ」が両替所を代替し、ドバイの不動産購入はビットコインで、小さな商店ではステーブルコイン決済が日常化している。

こうしたドル建てステーブルコイン決済が広がれば、「ドル化」は突如として津波となる。インフレ予想が高まると資本は「流出」ではなく「蒸発」し、国内金融システムからグローバル暗号ネットワークへと逃避する。これは究極の「主権通貨代替」となる。

瀕死の政府にとってこれは致命的、それより優れた選択肢が現れれば、通貨の地位は崩れる。

2c. 超デフレと国家権力の消失

超ドル化が進展すれば、主権国家は「通貨発行(シニョリッジ)」と「独立金融政策」の2大権限を同時に失う。

その影響は壊滅的だ。

まず、自国通貨は投げ売りでハイパーインフレになる一方、ドル建価格での賃金や資産は逆に暴落し、ドルベースでは深刻なデフレが発生する。

さらに、政府税収は失われる。崩壊通貨建ての歳入は価値を失い、国家財政は瓦解。こうして「死のスパイラル」に陥り、国家統治機能は麻痺する。

この動きはトランプの『GENIUS法』署名を起点に、RWAトークン化の加速と共に進行していく。

2d. ホワイトハウスvs.FRB ──アメリカ内部の権力闘争

この革命は敵対国に限らない。米国内でも深刻な危機を招きうる。

現状、金融政策は独立したFRBが担うが、民間企業発行のデジタルドルが財務省や新行政機関の規制下で並行的に流通すれば、競合するマネーシステムが成立する。安定コイン規制を通じ、行政府がマネーサプライや資金フローを実質的に誘導できれば、選挙用景気刺激やピンポイント制裁など、極めて強力な政治ツールとなるが、米金政策の独立性に重大な疑念をもたらすリスクがある。

III. 21世紀金融戦争──米国「自由金融システム」vs中国

規制改革が国内権力再編なら、対外的にはステーブルコイン法こそ米中「戦略チェス」の決定打だ。法制度で民間×パブリック・ブロックチェーン×ドル中核の「自由金融システム」を推進する。

3a. 新たな金融の鉄のカーテン

第二次大戦後、米国はブレトン・ウッズ体制で経済再建を主導、冷戦下でIMFや世銀を通じ西側経済圏を形成した。『GENIUS法』は今、ドル建ステーブルコインを基盤に「デジタル時代のブレトン・ウッズ」構築を狙う。理念はオープンで効率的、中国の国家主義モデルと真っ向勝負だ。米国の戦略は冷戦期の自由貿易戦略をも凌ぐ大胆さである。

3b. オープンvsクローズド:許可型vs非許可型

米中は「開放vs閉鎖」「許可型vs非許可型」という根本的に異なる通貨観を持つ。

中国のデジタル人民元(e-CNY)は中央銀行管理のプライベート台帳で、全口座・取引は国家監視下。閉鎖性はガバナンス性を高めるが、監視に敏感なグローバルユーザーには忌避される。

米国はEthereumやSolana等の非許可型ブロックチェーン上でのステーブルコインを支持。誰でもDeFiアプリを開発し、どこでも自由に取引可能。米国はネットワーク運営者にはならず、「ドル」という信用の裏付け役に徹する。

これは米国が中国の「コントロール喪失恐怖」を突き、ネットワーク効果で世界中の開発者・イノベーター・ユーザーを集める非対称戦略だ。中国は内部の閉鎖空間でしか勝負できず、グローバルなオープンネットワーク効果には太刀打ちできない。

3c. SWIFT回避:異次元のパワーゲーム

中国やロシアなどはSWIFTの代替を模索してきたが、ステーブルコインの台頭で努力は形骸化しつつある。パブリックブロックチェーン上のステーブルコインは銀行やSWIFTインフラを一切必要とせず、暗号的にP2Pで価値移転が可能。伝統金融インフラの傍らに新たな金融基盤が誕生している。

もはや米国は「SWIFTという古城」を守る必要もなく、全く新しい「戦場」を構築した。ここでは外交条約でなくプロトコルとコードがルールを決める。デジタル資産の主流がこうしたレールに移るなら、「より良いSWIFT」を作ろうとする努力は高速道路時代の馬車道作りに等しい。

3d. ネットワーク効果の主戦場

デジタル時代はネットワーク効果が全てだ。プラットフォームが臨界質量を超えれば一気にユーザーを吞み込む。『GENIUS法』は世界最大の通貨ネットワーク(ドル)と、最も革新的な技術ネットワーク(暗号資産)を融合させ、そのシナジーは指数関数的に加速する。

開発者は最大の流動性とユーザー基盤を求めて参入し、ユーザーも多様な資産と用途を持つエコシステムに集まる。一方でe-CNYは一帯一路圏で一定の普及が期待できるが、閉鎖的かつ人民元中心設計が国際展開の壁となる。

つまり『GENIUS法』は「国内法」でなく、21世紀の米国地政学戦略の中核だ。分散性と開放性でドル覇権を増幅し、金融アーキテクチャの地形を根本から変える。これはもはや軍拡競争ではなく、米国が絶対的優位でプロトコルレベルからライバルの金融基盤を切り崩す新次元の覇権競争である。

IV. 資産のデナショナライズ:RWAとDeFiが国家管理を解体する

ステーブルコインは終着点ではなく、「トロイの木馬」だ。ユーザーがグローバルな価値移転に慣れれば、次はあらゆる資産(株・債券・不動産・美術品等)がパブリック台帳上のデジタルトークンに化けて流通するーー「リアルワールドアセット(RWA)オンチェーン化」の時代となる。これは資産を特定国家の統制から切り離し、「資産管理の脱国家化」を促進、銀行中心の従来金融システムそのものを抜本から覆す。

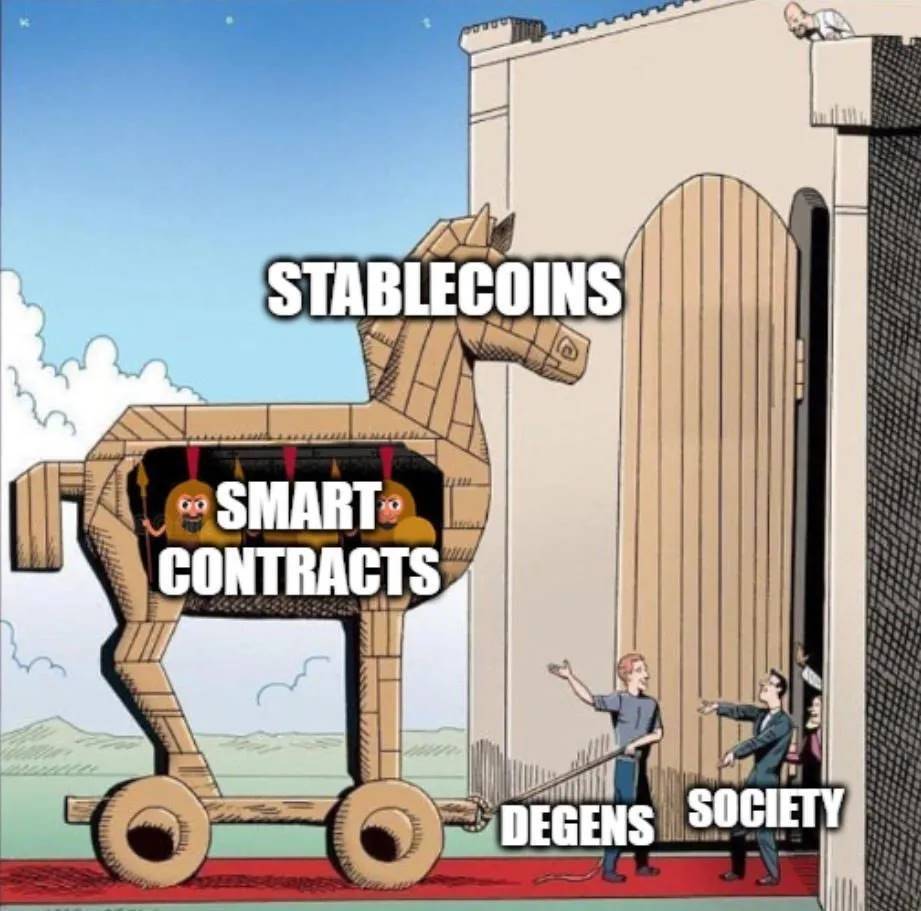

4a. ステーブルコイン——新世界への”トロイの木馬”

ギリシャ神話のトロイ陥落の逸話のように、現代のステーブルコインは規制当局には「飼いならされた暗号資産への入り口」に映る。

だが現実は逆説的だ。『GENIUS法』による国家権力強化策は、同時に世界最大の「危険な」分散型・非国家的デジタル通貨への導線にもなっている。

本質的にステーブルコインは、フィアット資産と暗号資産の橋渡し役。低摩擦の「オンランプ」として、ユーザーは最初は送金や決済目当てで参加するが、一度ウォレットやオンチェーン取引に慣れれば、ビットコインやイーサリアム等の検閲耐性資産に一瞬でリーチできる。

CoinbaseやKrakenのようなプラットフォームは暗号資産の市場で、ユーザーはステーブルコイン目当てで来ても、いずれDeFi利回りやビットコインの価値保存機能に引きつけられる。USDCからETHステーキングへ移行するのは、一度デジタルの扉を通れば自然な流れだ。

これは政策当局にとって板挟みの課題となる。ドル覇権をステーブルコインで強化するには、ウォレットやアプリ基盤の整備が不可欠だが、これらは中立的ツールであり、同じウォレットでUSDCもMoneroも管理可能、同じ取引所で双方が並ぶ。

ユーザーが洗練されるほど、高利回り・プライバシー・真の検閲回避を求め、より進化した資産へ脱皮する傾向は今後ますます強まる。

4b. RWA革命──資産は国境を越える

DeFiが革命の上部構造なら、RWAが基盤をなす。本質はリアル資産や伝統資産を法的・技術的枠組みでトークン化し、チェーン上に載せることにある。

例えば中国の開発チームが数百万のグローバルユーザーを持つアプリを立ち上げ、その所有権(トークン)はパーミッションレスDeFiプロトコルで即時に取引され、アルゼンチンのユーザーが中国や米国・アルゼンチンの銀行を介さず直接受け取れる。

資産のトークン化・担保化・発行・移転まですべてがオンチェーンで完結し、銀行も国境も介入できない。それは単なる決済基盤どころではなく、ウェストファリア体制を空洞化する「並行金融宇宙」だ。

こうして脱国家化したマネーは脱国家金融、やがて脱国家資本を生み出す。資本が国家の枷を外されれば、資本家も自由を得る。

4c. 伝統金融の終焉

この新エコシステム──ステーブルコインとRWAを基盤とする──は伝統金融にとって存亡の危機だ。従来の仲介業者(銀行・証券・決済)は信用や情報の仲介で高額な手数料を稼いできた。

だがブロックチェーンは「コードによる法」の下、透明・不変な台帳とスマートコントラクトで自動的に信任構築する。この新モデルでは、

- 銀行貸出が分散プロトコルになる。

- 取引所の板寄せは自動マーケットメイカー(AMM)に。

- 国際決済は即時グローバルなステーブルコイン送金に。

- ウォール街の証券化は、透明かつ効率的なRWAトークン化へ。

V. 「主権的個人」の時代と国家体制の終焉

資本が自由に国境を越え、資産が国家権限から脱し、権力が国家から民間巨大企業やコミュニティに移るとき、到来するのは「主権的個人」の時代──ウェストファリア体制の終焉だ。ステーブルコインとAI駆動のこの革命は、フランス革命以上に本質的変革をもたらす。「誰が権力を持つか」だけでなく、「権力の在り方」そのものを覆すからだ。

(『主権的個人』は今この時代の預言書である。)

5a. 主権的個人の預言、現実化

1997年、ジェームズ・D・デヴィッドソンとウィリアム・リース=モグは著書『主権的個人』で、情報化時代が権力構造そのものを変革する未来を鮮やかに予見した。工業化時代の国家は、固定・有形資本の保護や課税によって成り立っていたが、情報化時代の資産(知識・技術・マネー)は無重力かつボーダレス。国家は「翼を持つ牛」を牧場で管理し課税しようとする牧夫のように、手も足も出なくなる。

ステーブルコイン、DeFi、RWAは本書が描いた「サイバーマネー」「サイバー経済」そのものだ。グローバルエリートはRWAトークンでどこでも自由に資産運用し、ステーブルコインで瞬時に資金移動──もはや国家は資産捕捉できない。本書のビジョン──個人が抑圧から逃れ、資産家が通貨独占から解放される世界──は現実のものとなりつつある。

5b. ウェストファリア体制の終幕

1648年のウェストファリア条約以降、世界政治の基盤は「主権国家」原則──領域と人民の絶対的支配──だった。

だが主権的個人の登場でこの基盤は侵食される。クリエイティブで生産的な人と資産がサイバー空間へ分散すれば国境は意味を失う。国家は流動的エリートを課税できず、財政基盤はやせ細る。窮した政府は「人質税」や技術への弾圧で対抗するかもしれないが、流出を加速するだけで悪循環を生む。最終的に国家は「保護国家」として動けない層のみを抱える空洞化した存在へと転落し、富の創出から切り離される。

5c. 最終戦争:プライバシーと課税のエンドゲーム

革命の次の主戦場はプライバシーだ。現行のパブリックブロックチェーンは偽名性だが追跡可能。だがZKP(ゼロ知識証明)などの進展でZcashやMoneroのような完全匿名・非追跡取引が実現可能になる。

ステーブルコイン基盤の世界システムが高度なプライバシーを備えた時、税務当局は「誰が誰と取引し、いくら稼いだか」判別不能なブラックボックスに直面する。これが究極の脱規制。国家は課税できず、規制や公共サービス提供すら困難となる。

フランス革命が王から国民への主権移譲だったなら、ステーブルコイン革命は「国家領域主権」の論理そのものを溶かし、「ネットワーク主権」「個人主権」へと書き換える移行だ。これは単なる権力移譲でなく、完全な分権・脱国家化であり、そのパラダイム転換はフランス革命すら凌ぐ。私たちは今、新たな秩序の夜明けに立っている。個人の力と自由は過去に例を見ない高さに達するだろうが、同時に、かつてない混乱と課題ももたらすはずだ。

表記:

- 本記事はTechFlowより転載(原題:「『GENIUS法』と新・東インド会社──ドル・ステーブルコインは現行法定通貨システムと近代国家体制にいかに挑むか」)し、著作権は原著者(TechFlow)が保持します。転載に関するご連絡はGate Learnチームまでお願いいたします。

- 免責事項:本記事の見解・意見は著者個人のものであり、投資助言には該当しません。

- 他言語版はGate Learnチームによる翻訳です。特に記載がない限り、これら翻訳の複製・配布・盗用はGateの明記なくして禁じます。

株式

内容