L’idée selon laquelle « Je ne le soutiens que s’il est open source » devrait être davantage partagée.

*Titre original : « “Je ne le soutiens que s’il est open source” devrait être une opinion plus répandue »

L’une des préoccupations fréquemment soulevées à propos de certaines technologies radicales est qu’elles risquent d’exacerber les inégalités de pouvoir, car elles ne seraient accessibles qu’aux personnes les plus riches et les plus influentes.

Voici une citation d’une personne qui s’inquiète des conséquences de l’allongement de la durée de vie :

« Va-t-on laisser certaines personnes de côté ? Allons-nous rendre la société encore plus inégalitaire qu’elle ne l’est aujourd’hui ? » interroge-t-il. Tuljapurkar prédit que l’essor de la longévité sera limité aux pays riches, où les citoyens peuvent se procurer des technologies anti-âge et où les gouvernements sont à même de financer la recherche scientifique. Cette disparité complique le débat actuel sur l’accès aux soins, car la fracture entre riches et pauvres s’élargit, tant en qualité qu’en durée de vie.

« Les grands groupes pharmaceutiques ont montré qu’il est très difficile d’obtenir qu’ils rendent leurs produits accessibles à ceux qui ne peuvent pas les payer », explique-t-il.

Si les technologies anti-âge sont distribuées sur un marché libre non régulé, « il me semble tout à fait possible que nous finissions avec des sous-classes mondiales permanentes, des pays enfermés dans les conditions de mortalité d’aujourd’hui », ajoute Tuljapurkar… « Si cela se produit, on entre dans un cercle vicieux : les pays exclus restent exclus. »

On retrouve des réflexions tout aussi fortes dans un article qui s’inquiète des conséquences de l’amélioration génétique humaine :

Au début du mois, des chercheurs ont annoncé avoir modifié les gènes d’un embryon humain afin d’éliminer une mutation à l’origine d’une maladie. Les résultats sont stupéfiants et répondent aux vœux de nombreux parents. Qui ne voudrait pas offrir à ses enfants la possibilité d’éviter une souffrance à présent évitable ?

Mais ce ne serait qu’un début. Beaucoup de parents chercheraient à donner tous les avantages possibles à leurs enfants grâce à l’amélioration génétique. Ceux qui ont les moyens pourraient se les offrir. Ce pouvoir soulève des questions éthiques qui dépassent la simple sécurité de ces techniques. Le coût de ces procédures les rendra rares et accentuera l’inégalité de revenus, qui ne cesse déjà d’augmenter.

Ce type de préoccupations s’exprime aussi dans d’autres technologies :

- Technologies numériques en général : https://www.amnestyusa.org/issues/technology/technology-and-inequality/

- Voyages spatiaux : https://oilprice.com/Energy/Energy-General/What-Does-Billionaires-Dominating-Space-Travel-Mean-for-the-World.html

Géo-ingénierie solaire : https://www.cambridge.org/core/journals/global-sustainability/article/hidden-injustices-of-advancing-solar-geoengineering-research/F61C5DCBCA02E18F66CAC7E45CC76C57

On retrouve cette thématique dans de nombreuses critiques des nouvelles technologies. Un autre thème, connexe mais différent, porte sur l’utilisation des produits technologiques comme outils de collecte de données, la dépendance vis-à-vis de fournisseurs, les effets secondaires cachés intentionnellement (par exemple, les vaccins modernes font parfois l’objet de telles critiques), et diverses formes d’abus. Les technologies récentes multiplient les occasions d’offrir un produit sans en céder les droits ou l’information complète, ce qui fait que les technologies antérieures semblent plus sûres dans cette perspective. Il s’agit aussi d’un renforcement du pouvoir des fabricants au détriment des utilisateurs, par l’intermédiaire de la technologie, alors que la problématique précédente portait sur l’inégalité d’accès.

Personnellement, je suis résolument technophile et, si le choix était binaire entre « aller plus loin » ou « rester sur place », je pousserais volontiers tous les progrès sauf sur une liste très courte (par exemple, la recherche sur le gain de fonction, les armes et l’IA superintelligente), malgré les risques. En effet, globalement, les bénéfices – des vies bien plus longues et plus saines, une société plus prospère, le maintien de la pertinence humaine à l’ère d’une IA en plein essor, la continuité culturelle grâce à la longévité des générations plus âgées en tant qu’individus et non simples mémoires dans l’histoire – l’emportent largement sur les inconvénients (qui sont souvent surestimés).

Mais si je me mets à la place de quelqu’un qui est moins optimiste sur les bénéfices ou plus inquiet de voir les puissants utiliser les technologies pour renforcer leur domination économique et leur contrôle, ou les deux ? Par exemple, avec les objets connectés de la « smart home », le bénéfice de parler à une ampoule me semble inférieur au risque d’envoyer ma vie privée à Google ou Apple. Si j’étais plus pessimiste, j’aurais aussi des réserves sur certaines technologies des médias : si elles permettent aux puissants de diffuser leurs messages plus efficacement que les autres, elles peuvent servir à prendre le contrôle et à étouffer les voix discordantes ; pour beaucoup de ces technologies, les gains en information ou en divertissement sont insuffisants au regard de la redistribution du pouvoir.

L’open source comme troisième voie

À mon sens, un point de vue largement négligé consiste à soutenir une technologie uniquement si elle est open source.

On pourrait aisément avancer que l’open source accélère la progression technologique : il facilite la construction collective sur les innovations existantes. D’un autre côté, il est aussi plausible que l’exigence d’open source freine le progrès, en empêchant l’utilisation de nombreux modèles économiques. Mais l’enjeu le plus intéressant de l’open source dépasse la question du rythme du progrès :

- L’open source améliore l’égalité d’accès : un produit open source est accessible, par essence, à n’importe qui, quel que soit le pays. Pour les biens et services physiques, il reste à financer le coût marginal, mais dans de nombreux secteurs, les prix élevés des produits propriétaires sont dus aux coûts fixes (comme le NRE) nécessaires à leur création, ce qui limite la concurrence ; souvent, le coût marginal est très bas (c’est manifeste dans la pharma).

- L’open source améliore l’égalité d’accès au statut de producteur. Donner un accès gratuit aux produits finis (même des soins de santé) ne permet pas aux bénéficiaires de développer des compétences et de progresser dans l’économie mondiale, ce qui est le seul garant véritable d’un accès durable à une vie de qualité (voir par exemple la critique de Magatte Wade sur l’aide à l’Afrique). L’open source vise, au contraire, à permettre à chacun de participer à toute la chaîne de production, et pas seulement d’être consommateur.

- L’open source facilite la vérification : si un produit est open source (ce qui devrait inclure le produit final mais aussi le processus, les choix de paramètres…), il est bien plus simple de vérifier qu’on obtient bien ce que le fournisseur prétend, et pour des tiers, de mener des recherches pour mettre au jour d’éventuels effets cachés.

L’open source supprime les risques de dépendance vis-à-vis d’un fournisseur. Si un produit est open source, le fabricant ne peut pas le désactiver à distance, ni simplement le rendre inutilisable en cas de faillite (voir les inquiétudes autour des voitures connectées très informatisées qui cesseraient de fonctionner si leur constructeur disparaît). Le droit à la réparation vous est garanti, par vous-même ou via un prestataire de votre choix.

On peut analyser cet angle pour les technologies radicales évoquées en ouverture :

Si l’allongement de la vie est propriétaire, il pourrait ne bénéficier qu’aux milliardaires et aux dirigeants politiques (je pense personnellement que le coût baissera rapidement, mais vous pouvez être plus sceptique). Avec l’open source, chacun peut y accéder et l’offrir à moindre coût.

- Si l’amélioration génétique humaine est propriétaire, elle risque de n’être accessible qu’aux ultra-riches et à la classe dirigeante, créant ainsi une sur-classe. (Je pense que cette technologie se diffusera, mais l’écart de ce que pourront obtenir les plus privilégiés persistera). En open source, la différence entre les puissants et le reste sera nettement réduite.

- Pour toute biotechnologie, un écosystème de tests de sécurité science ouverte pourrait être plus honnête et efficace qu’une société validant elle-même la sûreté de ses produits, approuvée par un régulateur trop conciliant.

- Si seuls quelques privilégiés vont dans l’espace, selon l’évolution politique, l’un d’eux pourrait s’approprier une planète ou une lune. Si la technologie est plus largement diffusée, cette option devient moins réaliste.

Si votre voiture connectée est open source, vous pouvez vérifier que le constructeur ne vous espionne pas, et vous n’êtes pas dépendant de lui pour continuer à utiliser votre véhicule.

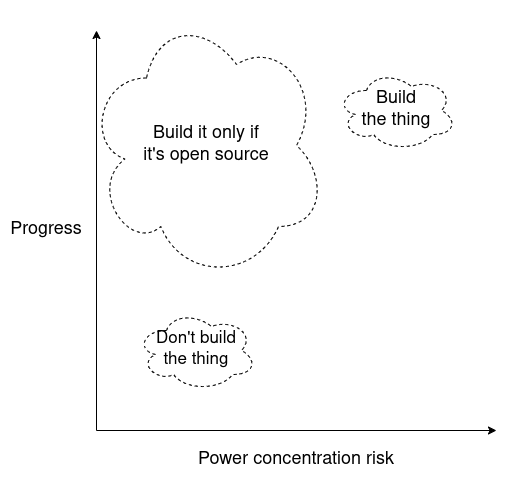

On peut résumer cette position dans un graphique :

Remarquez que la zone « ne développer que si c’est open source » est plus large, ce qui traduit une incertitude supérieure sur le degré de progrès permis et sur la capacité réelle à limiter la concentration du pouvoir. Mais en moyenne, c’est un choix pertinent dans de nombreux contextes.

Open source et risque d’abus

Un argument essentiel contre l’open source sur les technologies puissantes est qu’il expose à des abus non hiérarchiques et à des comportements à somme nulle. Donner l’arme nucléaire à tous mettrait fin à l’inégalité nucléaire (qui est un vrai problème – on constate que de grands États utilisent leur supériorité nucléaire pour intimider les autres), mais cela mènerait probablement à des milliards de morts. Même sans intention malveillante, donner à tout le monde accès à la chirurgie esthétique pourrait entraîner une compétition effrénée pour être plus beau que les autres, avec à la clé des risques pour la santé et des ressources gaspillées, sans réel bénéfice social au bout du compte. Certaines biotechnologies pourraient produire ce type d’effets à grande échelle. Beaucoup de technologies (notamment en biotech) se trouvent dans cet entre-deux.

Cet argument justifie une approche diamétralement opposée : « Je ne le soutiens que s’il est strictement encadré par des régulateurs dignes de confiance ». Ces régulateurs pourraient permettre des usages positifs tout en éliminant les usages nuisibles. Ils pourraient recevoir un mandat d’intérêt général pour garantir un accès équitable à tous ceux qui respectent certaines règles. Je demeure toutefois très sceptique quant à cette solution. La raison principale est que je doute profondément qu’il existe aujourd’hui des régulateurs véritablement dignes de confiance, surtout dans les domaines les plus risqués et compétitifs. Les usages militaires étant parmi les plus dangereux, l’histoire montre que les armées peinent à s’auto-réguler.

Un exemple révélateur est le programme soviétique d’armes biologiques :

Malgré sa modération concernant l’IDS et l’arsenal nucléaire, Gorbatchev a eu une attitude ambivalente envers le programme soviétique secret d’armes biologiques, explique Hoffman.

Lorsque Gorbatchev est arrivé au pouvoir en 1985, l’URSS disposait d’un important programme biologique lancé par Brejnev, bien qu’elle ait signé la Convention sur les armes biologiques. Outre l’anthrax, les Soviétiques travaillaient aussi sur la variole, la peste et la tularémie, sans que leurs intentions ne soient clairement établies.

« D’après les documents de Kateyev, il y a eu plusieurs résolutions du Comité central sur le programme de guerre biologique entre le milieu et la fin des années 1980. Il est difficile de croire que Gorbatchev n’en ait pas eu connaissance », selon Hoffman.

« Il existe même une note de mai 1990 adressée à Gorbatchev concernant ce programme – qui ne présentait cependant pas l’ensemble de la réalité. Les Soviétiques ont trompé le monde et trompé leurs propres dirigeants. »

À cela s’ajoute un article qui suggère que ce programme d’armes biologiques pourrait avoir été transmis à d’autres pays (!) après la chute de l’URSS.

D’autres pays ont aussi leur lot d’erreurs à assumer. Inutile de détailler tout ce qui a été révélé sur l’implication de nombreux États dans la recherche sur le gain de fonction et les risques associés (cet ouvrage est pertinent). Dans le secteur des logiciels numériques (par exemple, la finance), l’histoire de l’interdépendance instrumentalisée montre que la prévention des abus se transforme vite en domination unilatérale de l’opérateur.

Une autre faiblesse des régulateurs, c’est qu’ils sont généralement pilotés par les gouvernements nationaux, qui peuvent avoir intérêt à garantir l’égalité d’accès interne, mais il n’existe aucune instance puissante chargée de l’égalité entre les pays.

Pour être clair, je ne dis pas « les régulateurs posent problème donc laissons le champ libre » (du moins pas pour le gain de fonction). Je veux faire passer deux idées :

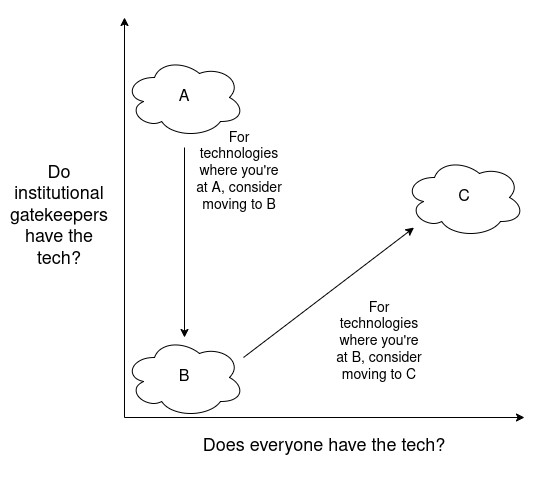

- Si la technologie présente tellement de risques d’abus « tous contre tous » que vous n’accepteriez son développement qu’en mode verrouillé avec supervision centrale, il se peut que la meilleure solution soit de s’en abstenir (et d’investir dans des alternatives moins risquées)

- Si le risque de concentration du pouvoir vous empêche d’y consentir, il se peut que la solution soit d’aller de l’avant, mais en open source, pour que chacun ait la possibilité de comprendre et de participer.

Il faut également rappeler que « open source » ne signifie pas « libre accès complet ». Par exemple, je privilégierais une approche open source et science ouverte pour la géo-ingénierie. Cela ne veut pas dire que n’importe qui peut rediriger un fleuve ou déverser ce qu’il veut dans l’atmosphère, et ce ne sera pas le cas dans les faits : le droit et la diplomatie rendent ces actes facilement détectables et les accords peuvent être respectés. L’intérêt de l’ouverture est (i) une démocratisation réelle (par exemple, accessible à de nombreux pays et pas un seul), et (ii) une meilleure circulation de l’information, chacun pouvant se forger une opinion éclairée sur la sécurité et l’efficacité des actions.

Fondamentalement, je considère l’open source comme le point de Schelling le plus solide pour garantir un progrès technologique qui limite la concentration des richesses, du pouvoir et de l’asymétrie d’information. On peut imaginer des institutions sophistiquées pour séparer les usages bénéfiques et nuisibles, mais dans l’environnement chaotique actuel, la solution la plus simple et durable est une garantie publique lisible que tout se passe ouvertement et que chacun peut comprendre et participer.

Souvent, ces considérations pèsent moins que l’intérêt majeur à accélérer le progrès technologique (ou, dans certains cas, de le ralentir au maximum jusqu’à ce que les contre-mesures ou alternatives soient prêtes). Mais à la marge, la troisième voie – donner moins d’importance à la vitesse, davantage au mode de progression, et adopter une norme globale qui attend l’open source comme levier facilement identifiable permettant d’orienter la technologie vers des solutions plus équilibrées – est une approche trop souvent sous-estimée.

Mentions légales :

- Ce texte est republié depuis [vitalik]. Tous droits d’auteur réservés à l’auteur original vitalik. En cas d’opposition à cette republication, veuillez contacter l’équipe Gate Learn, qui prendra les mesures nécessaires.

- Avertissement : Les opinions exposées dans cet article n’engagent que son auteur et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement.

- Les traductions dans d’autres langues sont réalisées par l’équipe Gate Learn. Sauf mention expresse, la copie, la diffusion ou le plagiat des articles traduits sont interdits.

Articles connexes

Qu'est-ce que Solscan et comment l'utiliser ? (Mise à jour 2025)

Qu'est-ce que Tronscan et comment pouvez-vous l'utiliser en 2025?

Qu'est-ce que Coti ? Tout ce qu'il faut savoir sur l'ICOT

Qu'est-ce que l'USDC ?

Explication détaillée des preuves à zéro connaissance (ZKP)